|

신라 676년 의상대사가 창건한 명찰

지형따라 훤히 드러난 능선에 자리

깨우침 스스로 찾아보라는듯 무심

석탑에 마음 두고 머물고 싶었는데

답조차 못 얻은채 걸음만 천근만근

|

| 김인자 시인·여행가 |

두 번째 방문하는 부석사는 다음날 오후가 되어서야 입장이 가능했다. 어느 해 여름에 갔었고 이번에는 그와 반대인 한겨울이다. 내륙이고 오지이긴 하지만 몇 구간을 제외하면 도처에 고속도로가 연결되어있어 전에 비해 거리와 시간이 단축된 건 사실이다.

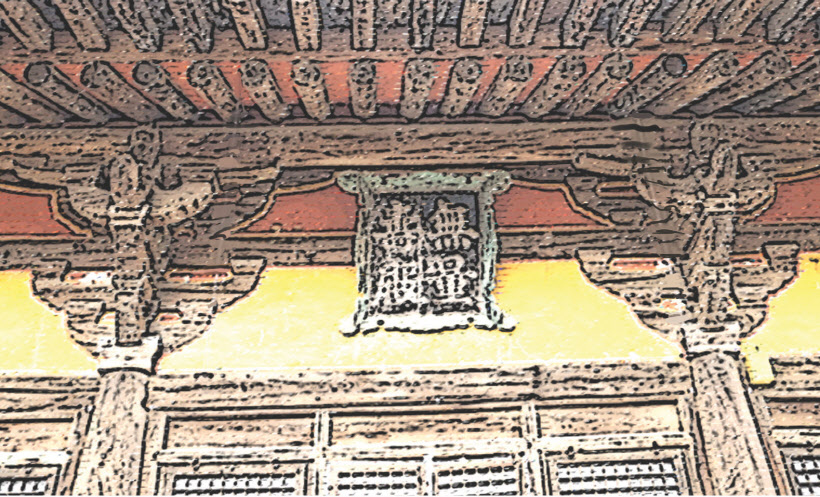

소백산 자락에 자리 잡은 부석사(浮石寺)는 우리나라에서 가장 오래된 목조건물 무량수전이 있고 그 뒤로 3층 석탑, 배흘림기둥, 당간지주, 아미타여래좌상, 석등, 선묘각과 부석, 안양루, 범종각, 원융국사비 등등 국보급 보물이 보관되어있는 고찰이다. 불교에서 산에 사찰을 세우는 걸 두고 '산을 연다'는 의미로 '개산(開山)한다'고 했던가. 대부분의 사찰은 깊은 산속에 숨어있기 마련이지만 부석사는 지형을 따라 사찰건물이 훤히 드러나는 산능선을 따라 길게 자리 잡고 있는 것이 특성이다. 특히 무량수전 뒤 대형바위와 우람한 거목들은 사찰의 연륜을 말하는 듯하다. 봄여름가을은 숲이 우람해 볼만할 테지만 지금처럼 겨울에 찾아와 다른 계절을 상상하는 것도 여행의 맛이다.

신라의 삼국통일기인 676년에 의상대사가 창건한 부석사는 당나라 종남산 화엄사에서 지엄을 스승으로 모시고 불도를 닦은 의상이 당나라가 신라를 침공하려 한다는 소식을 전하고자 돌아온 뒤 여러 해 전국을 다니던 중 마침내 이곳을 수도처로 정했다고 한다. 이름에 걸맞게 부석사는 국내에서 몇 안 되는 명찰이다. 이는 창건 의지가 분명하고, 그 터와 1천300년을 넘게 지켜온 가람이 종교적 신념을 고스란히 받들어 지금까지도 흐트러짐 없는 모습을 지니고 있기 때문으로 해석된다.

무량수전과 조사당은 고려시대의 건축물로 현존하는 우리나라 목조건축사에서 시조격에 해당하지만 너무 협소하고 낡아 1916년 해체 수리하였고, 무량수전 서쪽에 있던 취원루를 동쪽으로 옮기면서 취현암이라 부른다. 그 후 전체 사역을 정비하면서 일주문과 천왕문, 승당 등을 신축하였고 근래에는 유물각을 개수 유물전시각으로 새 단장을 했다.

특히 무량수전의 배흘림기둥(기둥 3분의 1높이가 제일 굵고 위는 아래보다 가늘다. 기둥에 배흘림을 두는 것은 구조상의 안정과 착시현상을 교정하기 위한 심미적인 착상에서 나온 기법으로 고구려의 고분 벽화에 이미 기둥의 배흘림이 나타나며 부석사 무량수전은 그 시대 대표적 건물로 손꼽힌다)은 눈여겨 볼만하다. 또한 부석사 경내는 9세기 전의 것으로 보이는 대석단을 비롯 아름다운 석물들이 많지만 그 중 무량수전 앞마당의 석등은 절 초입의 당간지주와 함께 미적 감각이 빼어나다. 내가 특별히 마음을 담아 보았던 것은 무량수전 동쪽 산 아래 자리를 잡은 세월의 무게를 못 이겨 각 면과 모서리가 마모된 삼층석탑이다. 석탑을 돌며 무량수전과 첩첩 소백산 능선을 바라보노라니 그때서야 마음이 차분해진다. 스님이 계시면 삼층석탑에 대한 전설 한자락 청하고 싶었으나 무량수전도 문이 닫히고 염불소리도 없는 부석사는 내게 깨우침을 얻고 싶다면 스스로 찾아보라는 듯 무심하기만 하다. 삼층 석탑에 마음 내려놓고 오래 머물고 싶었는데 나는 오늘의 화두에 작은 답조차 얻지 못한 채 절을 나와야만 했다. 갈 길은 먼데 무엇이 그토록 가슴을 짓누르는지 걸음이 천근만근이다. 어두워지기 전에 집으로 돌아갈 수 있을까.

/김인자 시인·여행가

# 키워드

경인 WIDE

디지털스페셜

디지털 스페셜

동영상·데이터 시각화 중심의 색다른 뉴스

![[풍경이 있는 에세이]부석사, 무량수전과 삼층석탑](http://www.kyeongin.com/mnt/webdata/content/202405/ㄴㅇㅁㄴㅁㅇㅁㄴㅇㅁㄴㅇㅁㄴㅇ.jpg)

![[풍경이 있는 에세이]부석사, 무량수전과 삼층석탑](http://www.kyeongin.com/mnt/webdata/content/202404/1223122.jpg)

![[풍경이 있는 에세이]부석사, 무량수전과 삼층석탑](http://www.kyeongin.com/mnt/webdata/content/202402/23122.jpg)